鼻ぺちゃの愛くるしい顔で根強い人気を誇る「パグ」。

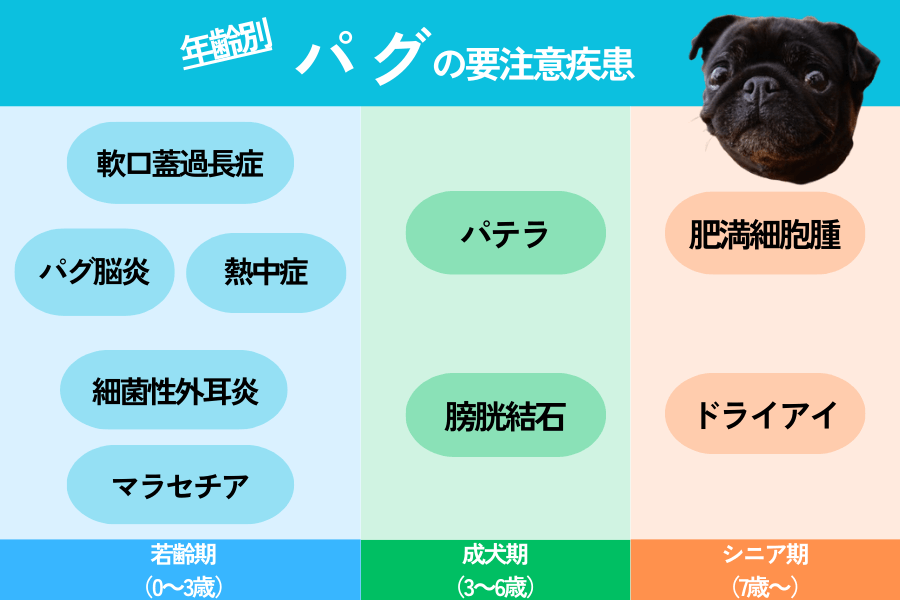

そんなパグですが、実は病気のリスクはやや高め。若齢期からシニア期にかけて、とくに以下のような病気に注意が必要です。

この記事では、注意すべき症状や治療費、予防策のほか、健康寿命を延ばすポイントについて紹介します。

かわいい愛犬が元気に長く暮らせるように、ぜひ参考にしてください。

目次

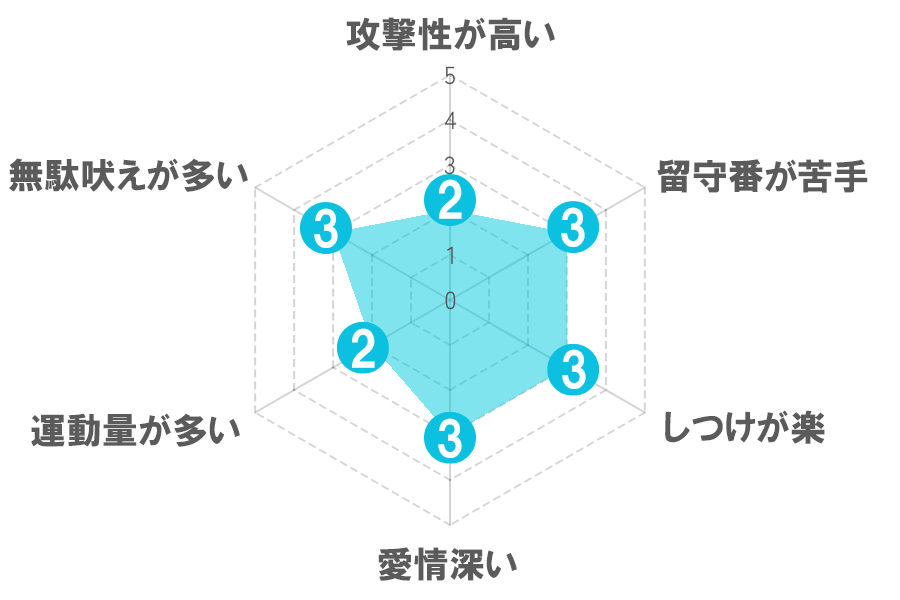

パグの特徴・性格

| 原産国 | 中国 |

|---|---|

| サイズ | 小型犬 |

| 体高・理想体重 | 25.4~33cm・6.3~8.1kg |

| 毛質 | ダブルコート |

| 身体的特徴 | 筋肉質でスクエアの体型 しわの多い顔 垂れ耳 短い鼻 |

| 平均寿命 | 約12.6歳 |

| 病気のなりやすさ | 高い |

| 気をつけたい病気 | 外耳炎、パグ脳炎、熱中症、マラセチア性皮膚炎など |

|

|

パグは筋肉質でがっしりした体格をしており、シワの多い顔や垂れ耳が特徴です。

体高25.4~33cmほどの小型犬で、理想体重は6.3~8.1kgとされています。

短毛でありながら抜け毛は多いので、ブラッシングは欠かせません。

明るく陽気な性格で無駄吠えも少なく、飼育しやすい犬種です。

パグの平均寿命は12.6歳

パグの平均寿命は12.6歳で、犬全体の14.2歳と比べると、比較的短命といえます。

ちなみに人間に換算すると、64~68歳くらいになります。

犬の年齢まとめ表

短命な理由としては、短頭種であるゆえに、呼吸器疾患や熱中症、脳炎といった命の危険にさらされる病気にかかりやすいことが考えられます。

しかし、最高齢を調べてみると、27歳というギネス記録があるようです。

健康管理に十分配慮すれば、長生きさせられる可能性もあるかもしれません。

パグの病気のなりやすさは『高レベル』

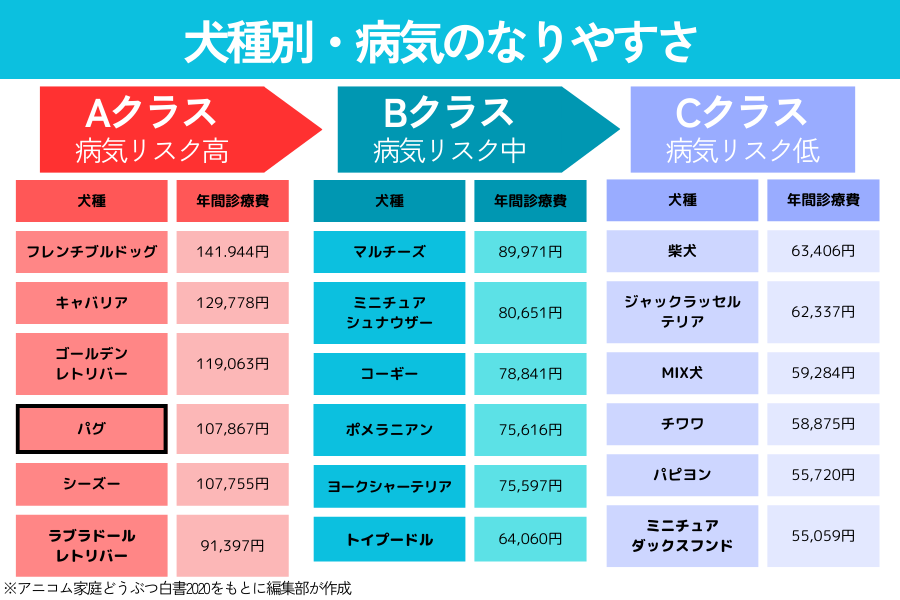

犬の年間診療費から病気のなりやすさを調べてみると、パグの病気リスクはやや高いことがわかります。

診療費が最も少ないミニチュア・ダックスフントが約5万円なのに対して、パグは約10万円と、2倍ほど高額です。

パグを飼うときは、さまざまな病気に注意するようにしましょう。

パグがなりやすい病気ランキング

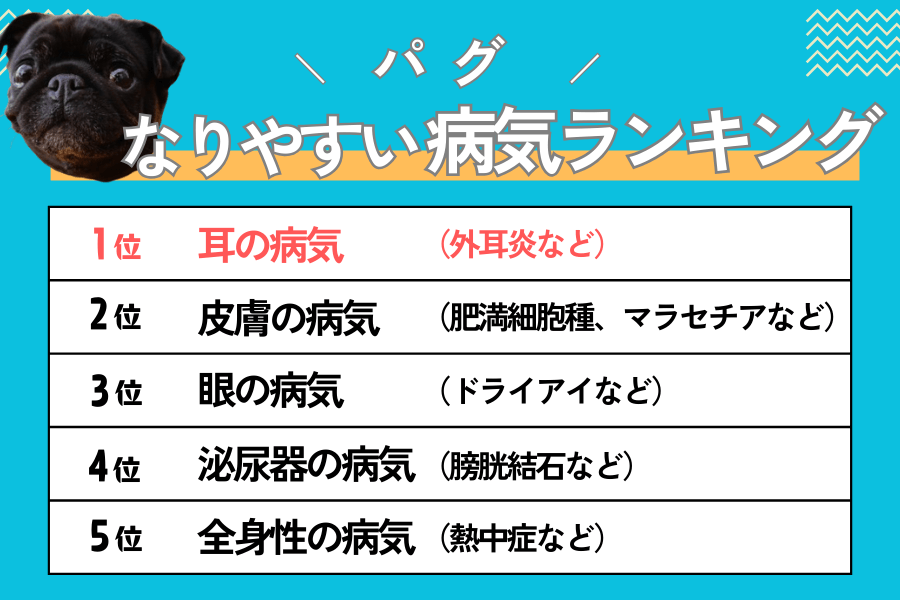

ペット保険の請求実績などのデータを参考にパグの病気ランキングを作成したところ、以下のような結果になりました。

上位を占めるのは、パグの身体的特徴が原因となりやすい病気。

垂れ耳、皮膚が弱い、目の露出が多いなど、パグ特有の特徴による病気が多いため、できるだけ発症しないように注意しましょう。

具体的な病名でみると、以下のようになります。

| 病名 | 病気の特徴 | おもな症状 | 治療法 | 予防法 |

|---|---|---|---|---|

| 細菌性外耳炎 | 細菌繫殖により耳に炎症が起こる | ・耳の赤み ・かゆみ ・悪臭 ・痛み |

・耳の洗浄 ・点耳薬 ・消毒 |

定期的な耳掃除 |

| 肥満細胞腫 | 免疫細胞の一種である肥満細胞が腫瘍化する | ・皮膚のしこり | ・外科手術 ・放射線治療 ・内科治療 |

日々しこりがないかチェックする |

| マラセチア性皮膚炎 | マラセチア菌(カビ)が異常繁殖する | ・強いかゆみ ・赤み ・脱毛 ・独特の臭い |

・薬用シャンプー ・抗真菌薬 |

・定期的なシャンプー ・食事や運動で免疫を上げる |

| 乾性角結膜炎 (ドライアイ) |

涙が減って炎症が起こる | ・ねばねばの目やに ・目をしょぼしょぼさせる |

・点眼薬 ・眼軟膏 ・免疫抑制剤など |

目をケアして早期発見を心がける |

| 膀胱結石 | 膀胱内に結石ができる | ・血尿 ・頻尿 ・腹痛 ・食欲減退 |

・食事療法 ・投薬 ・手術 |

・水をしっかり摂る ・排尿しやすい環境を整える |

| 熱中症 | 体温が上がりすぎて意識障害などを起こす | ・激しい口呼吸 ・よだれを垂らす ・充血など |

体を冷やすなど | 温度管理を徹底する |

参考

アニコム家庭どうぶつ白書(外部リンク)

1位:耳の病気

パグは垂れ耳の犬種であるため、耳の病気になりやすい傾向があります。

なかでも、細菌感染による外耳炎には注意が必要です。

細菌性外耳炎

細菌性外耳炎は、細菌が繁殖することで、外耳(耳の入り口から鼓膜付近までの部分)に炎症が起こる病気です。

外耳炎の原因菌となるのは、黄色ブドウ球菌やマラセチアという真菌(カビ)。

こうした菌が増殖することで、耳の赤みやかゆみ、悪臭、痛みなど、不快な症状を引き起こします。

さらに悪化すると、炎症が鼓膜の奥まで進行して、中耳炎や内耳炎を発症する恐れもあります。

治療法としては、耳の洗浄や消毒、抗菌・抗真菌作用がある点耳薬の投与が一般的です。

この病気の予防には耳の汚れをためないことが大切なので、定期的に耳掃除をしましょう。

細菌性外耳炎

- 治療法:点耳薬、耳洗浄

- 治療費:およそ21,000円(年間)

- こんな症状に注意!

耳を痒がる、耳が臭い、耳垢が増える、頭をよく振る

2位:皮膚の病気

パグは皮膚が弱いとされ、皮膚の病気にも注意が必要です。

かゆみなどを起こす皮膚炎も要注意ですが、肥満細胞腫という皮膚にできる腫瘍にはとくに注意しましょう。

肥満細胞腫

肥満細胞腫は、免疫細胞の一種である肥満細胞が腫瘍化する病気です。

犬の皮膚にできる悪性腫瘍として最も多い腫瘍で、パグは他の犬種より2~2.5倍も発症率が高いといわれています。

肥満細胞腫は悪性度によって3つのグレードに分類されます。

- グレード1

最も悪性度が低い。皮膚の表面に1cm以下のしこりができ、簡単な手術で切除できる。 - グレード2

中間くらいの悪性度。転移は少ないが周囲に浸潤はするため、手術するときは周囲の組織を広く切除する必要がある。 - グレード3

最も悪性度が高く、進行が速い。すでにリンパ節や臓器に転移していることが多く、手術で切除しただけでは完治しない。

治療はグレードや進行度合いに応じて、外科手術、放射線治療、内科治療を組み合わせながら進められます。

有効な予防策はないため、皮膚のできものや異変にいち早く気づけるように、愛犬のチェックを習慣化しましょう。

肥満細胞腫

- 治療法:手術、放射線治療、投薬など

- 治療費:およそ120,000円(年間)

- こんな症状に注意!

皮膚にできものができる、吐き気や下痢がみられる

参考

犬の肥満細胞腫|北海道大学動物医療センター外科/腫瘍診療科(外部リンク)

マラセチア性皮膚炎

マラセチア性皮膚炎は、常在菌であるマラセチアという真菌(カビ)が皮膚で異常繁殖する皮膚病です。

どの犬種でも発症する病気で、とくにアレルギーなどで皮膚の抵抗力が落ちると発症しやすくなります。

この病気になると、強いかゆみ、赤み、脱毛、独特の臭いなどが生じます。

皮脂がたまりやすい部位に多く発生し、おもに脇の下や指の間、お腹、下あご、肛門周りでよく起こります。

治療では、薬用シャンプーや抗真菌薬がもちいられます。

予防するには、定期的なシャンプーで清潔な状態を保つ、健康的な食事や運動で免疫力を上げるといった対策が有効です。

パグは皮膚のしわが多くマラセチアが繁殖しやすいので、皮膚のケアを習慣化して皮膚環境を改善しましょう。

マラセチア性皮膚炎

- 治療法:抗菌薬、薬用シャンプーなど

- 治療費:およそ29,000円(年間)

- こんな症状に注意!

強いかゆみ、脱毛、大量のフケが出る

3位:眼の病気

パグのような短頭種は目の露出が多いため、眼の病気にも注意しましょう。

とくにパグは、乾燥によるドライアイに注意が必要です。

乾性角結膜炎(ドライアイ)

乾性角結膜炎は、涙の分泌量が減ったり、涙の成分バランスが崩れたりして炎症が起こる病気で、「ドライアイ」とも呼ばれます。

発症すると、ねばねばした目やにが出る、目をしょぼしょぼさせる、充血するといった症状がみられます。

悪化すると黄緑色の目やにが出るようになり、さらに重症化すると視力障害や失明に至る可能性があります。

治療には、目の乾燥を防ぐための点眼薬や眼軟膏、人工涙液、ヒアルロン酸点眼がよくもちいられます。

ちなみに犬のドライアイは、免疫異常が原因であることが多いため、免疫抑制剤を使うことも少なくありません。

有効な予防策がないため、日ごろから目をケアして清潔に保ち、異常がないか確認する習慣をつけましょう。

乾性角結膜炎(ドライアイ)

- 治療法:点眼薬、眼軟膏など

- 治療費:およそ42,000円(年間)

- こんな症状に注意!

目をしょぼしょぼさせる、粘度の高い目やにが出る

4位:泌尿器の病気

パグは、腎臓や膀胱など、泌尿器にまつわる病気にも注意しましょう。

なかでも、膀胱内に結石ができてしまう膀胱結石には要注意です。

膀胱結石

膀胱結石とは、尿中の結晶が膀胱内で結石化する病気です。

ほとんど症状が出ないことが多いですが、場合によっては血尿や頻尿のほか、結石が大きくなると腹痛や食欲減退もみられます。

結石が尿道に移動して詰まると、急性腎不全や尿道閉塞のような危険な状態に陥ることがあり、たいへん危険です。

こうした結石は、おもに3つのタイプがあり、それぞれ治療法が異なります。

| 結石のタイプ | 特徴 | 治療法 |

|---|---|---|

| ストラバイト結石 | 尿がアルカリ性に傾いてできる尿石で、若い雌犬に多い | 療養食や内服薬で尿を酸性に近づけて結石を溶かす |

| シュウ酸カルシウム結石 | 尿が酸性に傾いてできる尿石で、成熟した肥満の雄犬に多い | 食事では溶かせないため手術で除去する |

| 尿酸アンモニウム結石 | 尿が酸性に傾いてできる結石で、肝臓病を患う犬に多い | 療養食や尿酸を抑える薬で治療する |

水分不足は結石を悪化させることがあるため、新鮮な水をいつでもたっぷり飲めるようにすることが結石予防には大切です。

また、尿に結晶が出てきた時点、つまり結晶が結石化する前に治療をすれば発症を防げる可能性があります。

愛犬の尿がキラキラして見えるなど、何か異変があったらすぐ動物病院に診てもらいましょう。

膀胱結石

- 治療法:手術、食事療法、内服薬など

- 治療費:およそ100,000円(年間)

- こんな症状に注意!

尿がキラキラしている、血尿が出る、頻尿になる、腹痛が起こる

5位:全身性の病気

パグのような短頭種は、体温調節が苦手です。

そのため、全身性の病気の1つである「熱中症」にはとくに注意しましょう。

熱中症

熱中症は、高温多湿の環境で長時間過ごすことで発症します。

高体温や脱水症状を引き起こし、パンティング(ハァハァという激しい呼吸)や、よだれ、充血、頻脈などがみられます。

重篤化するとぐったりして意識を失い、最悪の場合は死に至ります。

熱中症が疑わしいときは、早急な応急処置が必要です。

まず涼しい場所に移動させ、全身に常温の水道水をかけるか、濡らしたタオルで体を包んで風を当て、体温を下げます。

このとき注意したいのが、氷や保冷剤で急激に冷やさないこと。

急激に冷やそうとすると末梢血管が収縮して、かえって熱が発散しにくくなるため逆効果です。

応急処置ができたら、素早く動物病院へ行きましょう。

熱中症の最も有効な予防策は、高温の環境に愛犬を置かないことです。

暑い季節や湿度が高い日は、細心の注意を払いましょう。

熱中症

- 治療法:体を冷やすなど

- 治療費:およそ57,000円

- こんな症状に注意!

ハッハッという激しい呼吸をする、よだれが多い

パグ特有の注意すべき病気とは

次に、パグの遺伝的な特性や身体的特徴から、とくに注意すべき病気についてみていきましょう。

| 病名 | 病気の特徴 | おもな症状 | 治療法 | 予防法 |

|---|---|---|---|---|

| 壊死性髄膜脳炎 (パグ脳炎) |

脳に炎症が起こる病気で、パグに多い | ・同じ場所を旋回する ・首が常に傾く ・手足をばたつかせる |

・抗けいれん薬 ・ステロイド剤など |

早期発見に努める |

| 軟口蓋過長症 | 空気の通り道が狭くなって呼吸障害が起こる | ・大きないびき ・苦しそうな呼吸 ・呼吸時の異音 |

・切除手術 | ・早期の切除手術 ・肥満を防ぐ ・過剰な興奮を避ける |

| 膝蓋骨脱臼 (パテラ) |

後ろ足の膝蓋骨が脱臼する | ・後ろ足をつけない ・関節が伸ばせない ・歩行異常 |

・鎮痛剤 ・サプリメント ・運動制限や減量 ・手術 |

・肥満を避ける ・床に滑り止めを施す ・ケガや事故を避ける |

それぞれの初期症状を把握し、いち早く愛犬の異変に気がつけるようにしておきましょう。

壊死性髄膜脳炎(パグ脳炎)

壊死性髄膜脳炎は、脳全体に炎症が起こる病気です。

パグが発症する割合が多いことから、「パグ脳炎」とも呼ばれています。

この病気は、数週間で急速に進行するタイプと、数ヶ月かけて徐々に進行するタイプがあり、その多くは死に至る危険な病気です。

発症すると発作が起きるほか、同じ場所をぐるぐる回る、首が常に傾く、手足をばたつかせるなど、さまざまな症状があらわれます。

残念ながら根治は難しく、抗けいれん薬やステロイド剤などで発作を抑える対症療法がおこなわれます。

遺伝的要因が大きいと考えられており、予防は難しい病気です。

定期的な検査や健康診断で、早期発見に努めましょう。

壊死性髄膜脳炎(パグ脳炎)

- 治療法:投薬による対症療法など

- 治療費:数十万円(年間)

- こんな症状に注意!

突然けいれんを起こす、首が傾く、壁に頭を押しつける

軟口蓋過長症

軟口蓋過長症は、上あごの奥に続く軟口蓋(なんこうがい)という部位が長いために、空気の通りが悪くなって呼吸に異常が起こる病気です。

「短頭種気道症候群」のひとつで、フレンチ・ブルドッグやパグのようなマズルの短い短頭種に多いのが特徴です。

この病気では、いびきがうるさい、呼吸が苦しそう、「ガーガー」という呼吸音がするといった様子がみられ、悪化するとチアノーゼや呼吸困難が起こります。

治療は手術によりおこなわれ、軟口蓋を除去することで根治が目指せます。

先天性疾患なので完全な予防は困難ですが、若齢期におこなう去勢・避妊手術と同時に軟口蓋を除去することで、症状が出るのを防ぐことができます。

このほかにも、肥満にさせない、興奮を避けるなど、呼吸に負担をかけないことが、症状を起こさないために大切です。

軟口蓋過長症

- 治療法:切除手術

- 治療費:およそ100,000円(年間)

- こんな症状に注意!

いびきがひどい、呼吸が苦しそう

膝蓋骨脱臼(パテラ)

膝蓋骨脱臼は「パテラ」とも呼ばれ、後ろ足の膝蓋骨(ひざのお皿のような骨)が脱臼してしまう病気です。

軽症であれば症状が出ないことも多いですが、痛みがあると、キャンと鳴いて後ろ足を上げる、変な歩き方をする、関節を伸ばせないなどの様子がみられます。

そのまま放っておくと骨が変形したり、前十字靭帯を損傷したりする危険もあります。

症状がほとんどない、あるいは手術ができないケースでは、鎮痛剤やサプリメント、運動療法などを活用しながら保存療法をおこないます。

一方で根本治療を目指すなら、外科手術をおこなうことも可能です。

この病気は先天的なケースも多いですが、ケガや事故で後天的に生じることもあります。

先天的に患っている場合は、肥満を避ける、床に滑り止めを敷くなど、症状を悪化させない対策が必要です。

また、思わずケガや事故を避けるためにも、愛犬が危険な行動をしないよう注意を払いましょう。

膝蓋骨脱臼(パテラ)

- 治療法:鎮痛剤、サプリメント、手術など

- 治療費:およそ89,000円(年間)

- こんな症状に注意!

後ろ足をつかない、関節が伸ばせない

▼犬種別かかりやすい病気を見る▼

パグに多い死因

飼い主さんにとって、どんな病気が死因になるのか気になるところですよね。

今回調べたところ、パグ単独の死因データは見つかりませんでしたが、犬全体におけるデータでみると、最も多いのが「腫瘍」であることがわかりました。

- 腫瘍

- 循環器系の疾患

- 泌尿器の病気

パグは、皮膚にできる「肥満細胞腫」になりやすい犬種です。

この病気は、悪性度が高くなると余命6ヶ月ほどとされ、命にかかわる危険な病気です。

ほかにもパグは、呼吸器に障害が出やすいため、急な容態変化がおこる可能性も否定できません。

参考

動物病院カルテデータをもとにした日本の犬と猫の寿命と死亡原因分析(外部リンク)

パグの突然死について

パグが突然死することは、決して珍しくありません。

インターネットを見てみると、パグが突然死んでしまったケースが散見されます。

夜まで元気だったのに、朝起きたら横たわって苦しんでいて、病院に向かう途中で息を引き取った(11歳のパグ)

お昼まで普段通り元気いっぱいで遊んでいたのに、午後に留守番をさせて帰ってきたら亡くなっていた(3歳のパグ)

朝起きていつものように遊んでいたら突然倒れ、5分も経たないうちに死んでしまった(7歳のパグ)

どのケースもとくに前兆はなく、原因は判然としないようです。

こうした思いがけない突然死を確実に防ぐことは困難です。

しかし後悔しないためにも、日ごろからの健康チェックや健康診断は欠かさないようにしましょう。

パグを元気で長生きさせるために

さいごに、パグの健康を守るために、飼い主さんができることをまとめました。

愛犬の健康寿命を延ばすために、ぜひ役立ててください。

温度管理に気をつける

パグは、体温調節が苦手な犬種です。

温度管理に注意して、室内を涼しく保つよう気をつけましょう。

とくに熱中症には要注意。

すぐに容態が悪化して、突然死するリスクがあります。

ちなみにパグは、暑さと同じくらい寒さにも弱いので、一年を通して室温や湿度を適切に保ちましょう。

毎日のケアで清潔を保つ

パグは顔のしわが多く、汚れがたまりやすいです。

こうした汚れや蒸れは皮膚炎の原因になるため、ペット用のウェットティッシュなどで拭き取りましょう。

また、パグは短毛ではありますが、抜け毛が多いためブラッシングは必須です。

さらに垂れ耳で外耳炎にもなりやすいため、定期的に耳掃除をしてあげると安心です。

体重管理を怠らない

短頭種であるパグは、呼吸に障害が起こりやすい性質があります。

こうした性質をもちながら肥満状態になると、気道を圧迫して呼吸器疾患のリスクをさらに高めてしまいかねません。

また、パグはがっしりした体格のわりに、足が細い犬種です。

足の骨にも負担がかかりやすいため、太りすぎには注意しましょう。

健康チェックを定期的におこなう

他の犬種と比べると、病気のリスクがやや高いとされるパグ。

そのため、定期的な健康チェックはとても重要です。

気になる症状があれば、躊躇せずに動物病院へ行き、獣医師さんに診てもらいましょう。

健康診断については、1歳になったら年1回、シニア期に入ったら年2回が理想的。

早めに病気を見つけて対処できるように、愛犬の健康状態は常にチェックしておきましょう。

パグは皮膚病や脳炎に注意

パグは病理リスクがやや高めの犬種で、とくに肥満細胞腫やマラセチア性皮膚炎といった皮膚の病気や、「パグ脳炎」といわれる壊死性髄膜脳炎に注意が必要です。

短期間で重篤化する恐れもあるため、何かあればすぐに診察を受けて、早期発見につなげましょう。

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。

このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。