犬を飼っている飼い主さんは「フィラリア予防薬って毎月あげなきゃいけないけど、そもそもフィラリアに感染する確率はどれくらいなの?感染率が低いなら、薬もいらないんじゃ?」と思うことがあるかもしれません。

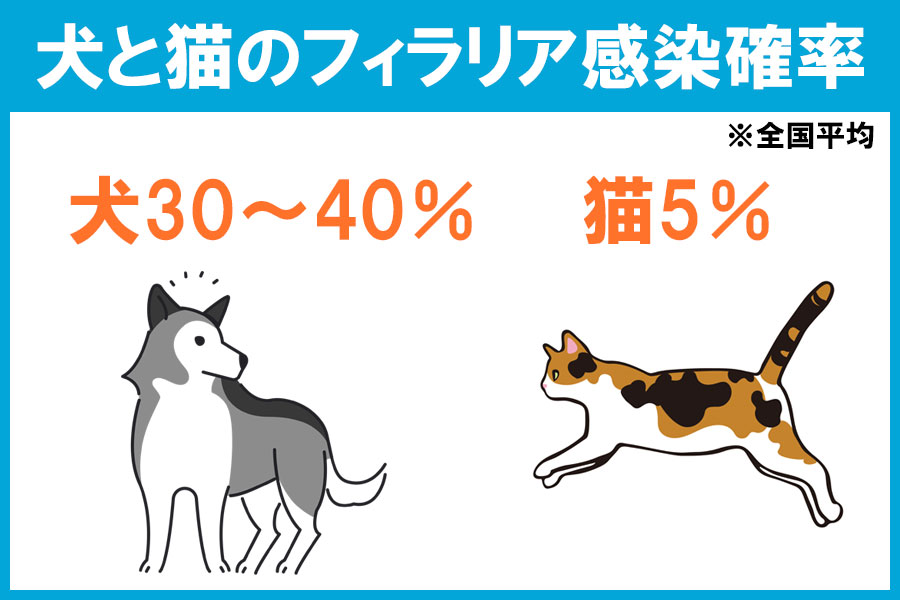

実は、全国平均で犬のフィラリア症の感染率は約40%、猫のフィラリア症の感染率は約5%もあるんです!

フィラリアを予防せず、愛犬がフィラリアに感染してしまった場合、命を落とす危険も…。

この記事では、フィラリア予防薬を扱うぽちたま薬局スタッフが、犬や猫がフィラリアに感染する確率や感染しやすくなる要因、感染を防ぐ方法、フィラリア予防薬の役割などを解説します。

目次

フィラリアに感染する確率は犬で約40%、猫で5%

犬がフィラリア症に感染する確率は、30~40%程度、猫がフィラリア症に感染する確率は、5%程度です(全国平均)。

しかし、フィラリア予防薬を正しく投与していれば、感染確率を0%にすることができます。

| 犬がフィラリアに感染する確率 | 猫がフィラリアに感染する確率 |

|---|---|

| 約30~40% | 約5% |

これはあくまで全国平均の値なので、野良の犬猫と飼育されている犬猫では環境が大きく異なり、とくに屋外飼育と屋内・室内飼育ではフィラリアの感染率に大きな差が出ます。

また、温暖な地域ほど蚊の生息期間が長くなるため、フィラリアに感染する確率も上がります。

フィラリア予防薬は、正しく使用すれば感染率0%

何も対策をしていないとフィラリアに感染する確率が高いと感じるかもしれませんが、フィラリア予防薬を正しく使用すれば、犬も猫もフィラリア感染確率は0%です。

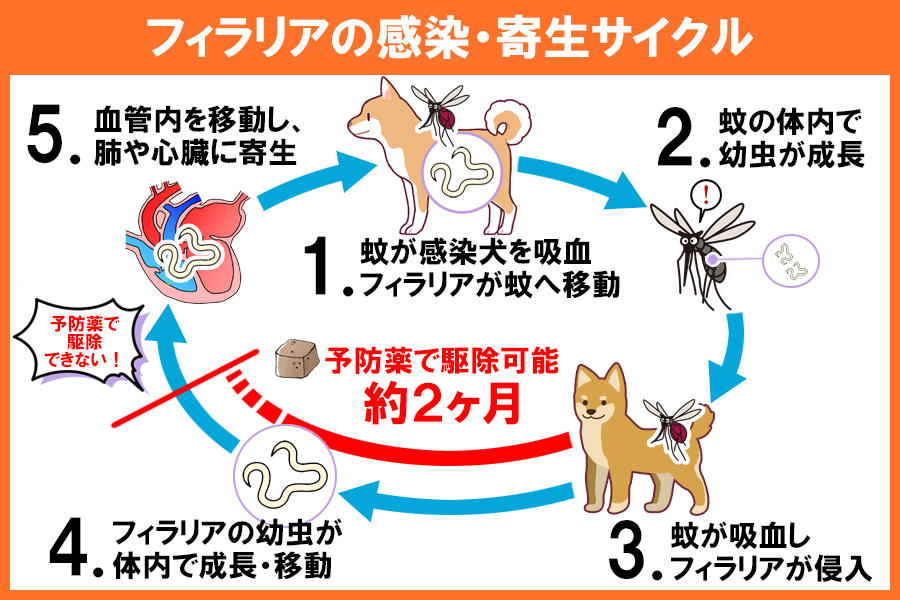

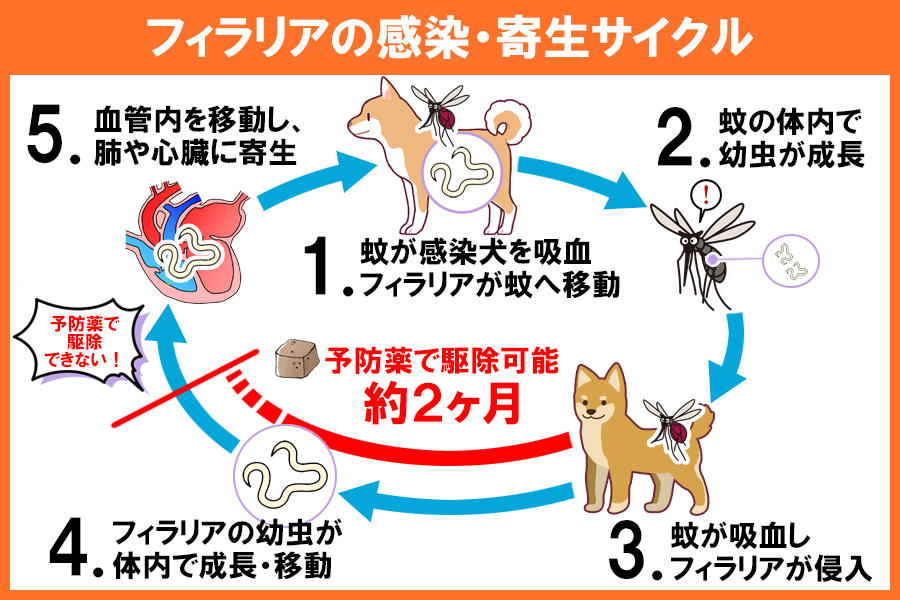

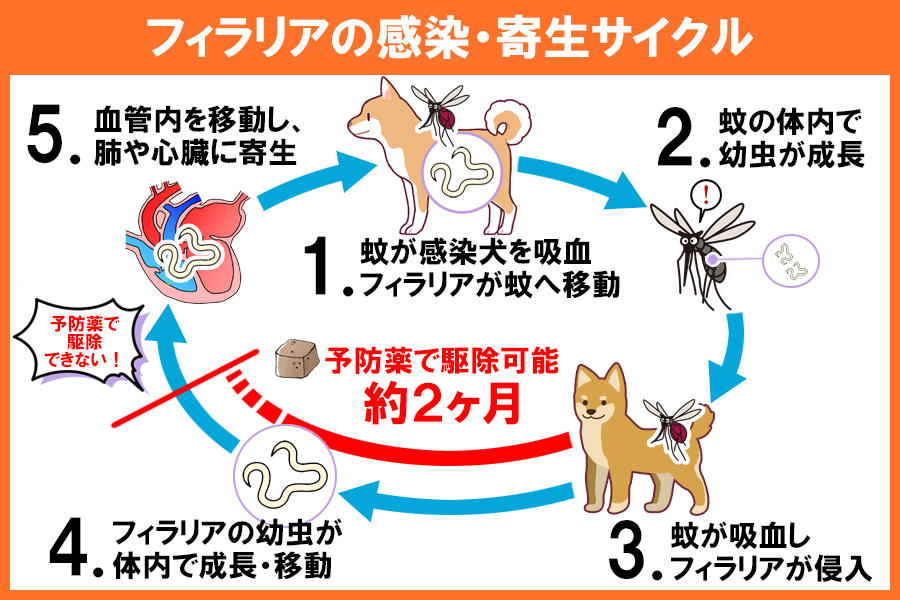

フィラリア予防薬は、正確には「予防薬」ではなく「駆除薬」「駆虫薬」で、犬猫の体内に侵入したあと、血管内に入り込む前の幼虫を駆除するものです。

蚊を媒介して犬や猫に寄生したフィラリアの幼虫・子虫は、血管内に移動するまでに2~3ヶ月の期間を要します。

その間にフィラリア予防薬を投与することで、体内にいる幼虫を駆除・駆虫することができます。

血管内に侵入してしまうと、フィラリア予防薬が効かなくなってしまい、その後は血液中を移動して肺動脈や心臓内に寄生し、一生「フィラリア症」を患うこととなります。

そのため、毎月フィラリア予防薬を投与して、確実に幼虫を駆除していくことで感染率を0%にすることができます。

毎月投与しなければない分、費用負担も大きくなりがちですが、診断料などがかからない通販サイトを利用することでフィラリア予防薬をお安く手に入れることもできます。

フィラリア予防薬を投与する前の注意点

フィラリア予防薬を初めて投与する際は、動物病院で事前にフィラリア検査を受けてください。

すでにフィラリアに感染している場合、フィラリア予防薬を投与することで、ミクロフィラリア(第1期幼虫)が駆除されたことによる強いショック症状を引き起こし、最悪死亡するケースがあります。

また、フィラリアの成虫にはフィラリア予防薬を投与しても、駆除効果がありません。

フィラリア検査によって感染していないことを確認してから、フィラリア予防薬を投与するようにしましょう。

詳しくはこちらのコラムで解説していますので、ご確認ください。

フィラリアに感染する確率が上がる要因

フィラリアは、フィラリアに感染した犬を吸血した蚊を媒介して感染がおこります。

そのため「屋外など蚊に刺されやすい飼育環境」や「蚊が発生しやすい環境」、「フィラリアに感染した犬が多くいる環境」があるほど、フィラリアに感染する確率が高くなります。

屋外で飼っている

屋外にいる時間が長い犬猫ほど蚊に刺されやすく、フィラリアに感染する確率が高まります。

犬の場合

犬がフィラリア予防薬を投与せずに屋外飼育で3年間過ごした場合、92%の確率でフィラリアに感染すると考えられています。

それに対して屋内飼育の割合が高くなった2008年の調査では、1年間フィラリア予防薬を投与していなくても、感染する確率は約9.2%(119件中11件)と比較的低い数値を示しています。

参考

犬糸状虫症の免疫学的診断法の改良に関する研究報告書(外部リンク)

猫の場合

フィラリアは、感染した犬に吸血した蚊を媒介して感染するため、猫の場合はその地域に住む犬のフィラリア感染率の10~20%ほどがフィラリアに感染する確率の目安と言われています。

例えば、全国平均に近い30%のフィラリア感染犬が生息する地域に住んでいる場合は、3~6%程度がフィラリアに感染する確率の目安となります。

感染した猫の約2/3が外飼いあるいは自由に外出する猫となっており、屋外にいる時間が長いほど感染する確率が高くなると言えます。

裏を返せば、感染した猫のうち約1/3が完全屋内飼育の猫なので、屋内飼育でもフィラリアに感染する可能性は十分あると考えておきましょう。

参考

猫における犬糸状虫感染症の1例(外部リンク)

蚊が発生しやすい環境に住んでいる

フィラリアを媒介するヒトスジシマカやアカイエカなどの種類は、主に次のような場所に多く生息しています。

・池や水田

・掃除されていない下水溝

・雨水の溜まったバケツや水槽

・生い茂った雑草 など

水のあるところには産卵場所として、草木が生い茂る場所には隠れ家として、蚊は寄ってきます。

蚊の母数が多いと、それだけフィラリアを隠し持っている蚊の割合も多くなります。

池や水田が近くにある地域や、庭に雑草が生い茂っているご家庭は対策が必要です。

お住まいの地域にフィラリア感染犬がいる

フィラリアに感染した犬が近所にいる場合、その感染犬を吸血した蚊の体内に、フィラリアの幼虫であるミクロフィラリアが移動します。

このようなミクロフィラリアを体内に有する蚊が他の犬を吸血したときに、その犬にミクロフィラリアが移動し、フィラリアに感染します。

つまり、近所にフィラリア感染犬がいる場合、フィラリアに感染する確率が高くなります。

「猫が感染する確率は、その地域に住む犬の感染率の10~20%程度」と言われるのは、このような感染メカニズムがあるからです。

フィラリア感染犬が近所にいるかについては、お住まいの地域の動物病院に確認してください。

フィラリア感染を防ぐ方法

フィラリアに感染した犬猫は、命に関わる重篤な症状を引き起こし、寿命にも関わります。

しかし、感染初期は無症状である場合が多く、気づいた頃には末期状態だったというケースもあります。

特に猫は無症状である場合が多く、突然死を起こしたのちに、フィラリアに感染していたことが判明することもあります。

愛犬・愛猫の命を守るためには、フィラリア感染を防ぐことが重要です。

ここでは、フィラリア感染を適切に防ぐ方法を詳しく紹介します。

フィラリア感染を防ぐには、主に以下の方法があります。

フィラリア予防薬を投与する

フィラリア予防薬は、毎月正しく投与できていれば、ほぼ100%の確率でフィラリア感染を防げる、一番確実な方法です。

年に1回の注射で予防が完了するフィラリア注射を除けば、毎月1回の投薬を行います。

フィラリア予防薬の投与期間は5月から12月までが一般的ですが、お住いの地域によって異なるので、全国47都道府県の投与期間を網羅したこちらのコラムをご確認ください。

最近は動物病院・獣医師が推奨している、年間を通してフィラリア予防薬を投与する通年投与も行われています。

フィラリアに感染し、肺動脈や心臓内に寄生してしまうと完治しないので、予防薬を使って幼虫・子虫の段階で確実に駆虫することで、感染を予防しましょう。

なお、フィラリア予防薬には多くの以下のように多くの種類があります。

・食べるタイプ(おやつ・チュアブル・錠剤)

・皮膚に垂らすスポットタイプスポットタイプ

・注射タイプ(※動物病院での対応)

フィラリア予防薬をどうやって選んだらいいのか、おすすめのお薬はどれなのか知りたい方は、以下の記事をご活用ください。

汚れた側溝の掃除&水たまりの除去

フィラリア感染を防ぐには、フィラリアを媒介する蚊を寄せ付けないことが重要です。

蚊は汚れた側溝や水たまりに集まり、卵を産み付けます。

そのため、蚊が生息しやすい側溝に薬剤を撒いて掃除を行い、雨水の溜まった水槽やバケツから水を捨てることで、蚊の発生源を排除しましょう。

庭の草むしり

汚れた側溝や水たまりと同じく、庭に生い茂った雑草も蚊を寄せ付ける要因の一つです。

蚊が生息しないよう、草むしりを定期的に行いましょう。

庭の草むしりは年3回、以下の時期に行うと効率よく雑草が減らせるのでお勧めです。

①雑草が発芽する3月頃

②雑草が成長する6月終わり頃

③一年生雑草が育つ9月頃

※一年生雑草……発芽から枯れるまでの期間が一年以内の雑草

殺虫剤、虫よけグッズを使う

室内にいる時も、蚊取り線香やアースノーマットなどを使用して、蚊を寄せ付けないようにしましょう。

近年の殺虫剤はペットに有害な物質が含まれていないため、安心して使用できます。

お散歩が欠かせないワンちゃんや、外にお出かけする機会のある猫ちゃんには、以下の方法も有効です。

・蚊よけの首輪を着ける

・虫よけのボディースプレーを使用

防蚊ウェアを着せる

防蚊ウェアは、蚊の嫌いなハーブエキスを使ったモステクトという生地で作るお洋服のことです。

防蚊ウェアの忌避効果により、蚊を寄せ付けないようにします。

冷感タイプのものもあるので、夏の暑い時にも着用できます。

「防蚊ウェア ペット」などで検索すると確認できますので、チェックしてみてください。

まとめ

フィラリアは対策を行わなければ、感染する確率が高まる恐ろしい病気です。

犬だけでなく猫も感染する病気のため、犬猫どちらも感染を防がなければなりません。

フィラリア感染を防ぐ確実な方法は、予防薬を投与することです。

日頃から蚊が生息しやすい場所をなくす、虫除けグッズを活用するのも有効な方法です。

フィラリアは感染してから対策するのではなく、日頃の対策によって感染を防げるので、愛犬・愛猫の命を守るためにも、フィラリア対策を行ってあげましょう。

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。

このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。