猫伝染性腹膜炎(FIP)は、2歳以下の猫に多く見られ、治療をせずに放置すれば数週間で死に至るため、死亡率はほぼ100%。

死の病として知られていましたが、この数年でFIPに有効な治療薬も登場し、治る病気へと変わりつつあります。

この記事では、FIPの詳しい症状や検査方法、費用の負担を軽減できる治療薬などを紹介します。

>>最新の猫FIP治療薬!モルヌピラビルの通販・個人輸入ページへ(ぽちたま薬局)

目次

猫FIPの症状タイプとは

猫のFIP(猫伝染性腹膜炎)の症状は、ウェットタイプとドライタイプのふたつに分けられ、さらに両方の症状が現れる混合タイプもあります。

近年登場したFIP治療薬は、症状タイプに応じて投与量を調節して副作用を予防するため、症状タイプの見極めが治療の大きなポイント。

| FIPの種類 | ウェットタイプ | ドライタイプ |

|---|---|---|

| 症状 | ・腹水や胸水の貯留 ・呼吸困難 ・黄疸 ・貧血 ・嘔吐 ・下痢 |

・肉芽腫性炎症による症状(運動失調や腎障害、肝障害や消化器症状、ブドウ膜炎) |

| 診断の難しさ | 易しい | 難しい |

| 余命 | 約2~4週間 | 約2~6ヶ月 |

これ以外にウェットタイプとドライタイプに共通する症状として、発熱、貧血、沈鬱(元気がない状態)、食欲不振、体重減少があります。

参考

猫の伝染性腹膜炎(外部リンク)

滲出型FIP ウェットタイプの症状と特徴

ウェットタイプ(滲出型)のFIPでは、腹膜炎や胸膜炎によりお腹や胸の内臓を覆う膜に炎症が起こり、水が溜まる症状が現れるほか、心膜に滲出液がたまる心嚢水(しんのうえき)が生じることもあります。

- 腹膜炎

腹水(お腹に水が溜まる)により、体重が落ちているのにお腹が膨らむ - 胸膜炎

胸水(胸に水が溜まる)により、心拍数や呼吸数の増加する

お腹や胸が膨らむので外見的にも症状がわかりやすくなりますが、これにより呼吸困難や下痢・便秘の症状が出ることもあります。

他の病気であまり見られない特徴的な症状があるので、ウェットタイプのFIPは診断しやすいと言われます。

しかし、FIPウイルスが腹水や胸水の中に拡散して存在するため全身に広がりやすく、2~3週間で命を落とすなど、進行が非常に早いという特徴があります。

症状は重篤ですが、抗ウイルス剤が効きやすい形態の症状なので、早期発見によりFIPが完治する確率も高い症状タイプになります。

非滲出型FIP ドライタイプの症状と特徴

ドライタイプ(非滲出型)のFIPの特徴は、内臓や目、脳などの臓器にできる、肉芽腫(にくげしゅ)と呼ばれる小さなしこりです。

肉芽腫がどの臓器にあるかで、現れる症状が異なります。

- 肝臓や腎臓

機能低下、臓器が膨らむ腫大(しゅだい) - 目

ぶどう膜炎による白目の充血や縮瞳(瞳が小さくなる)、進行すると失明することも - 脳や脊髄

眼振(眼球が小刻みに揺れる)や斜頸(頭が斜めに傾く)、けいれん発作などの神経症状

FIPウイルスに感染すると、免疫反応により肉芽腫を形成することがあります。

肉芽腫は血流が制限されている(免疫がウイルスを閉じ込めている)状態。

これにより進行が遅くなる反面、薬剤の到達効率が低下し、治療薬の用量を増やす必要があります。

また、FIP特有の症状がないため診断が難しく、発見が遅れるケースも多くあります。

猫FIPを発症した場合の余命

猫がFIPを発症した場合、ウェットタイプとドライタイプで症状が進行する早さが異なります。

腹水や胸水を通じてFIPウイルスが全身に広がりやすいウェットタイプは進行が非常に早く、逆に免疫反応によりFIPウイルスを肉芽腫内に閉じ込めるドライタイプでは進行が遅くなります。

そのため、無治療の場合の余命も、症状タイプによって異なります。

| FIPの種類 | ウェットタイプ | ドライタイプ |

|---|---|---|

| 余命 ※無治療の場合 |

約2~4週間 | 約2~6ヶ月 |

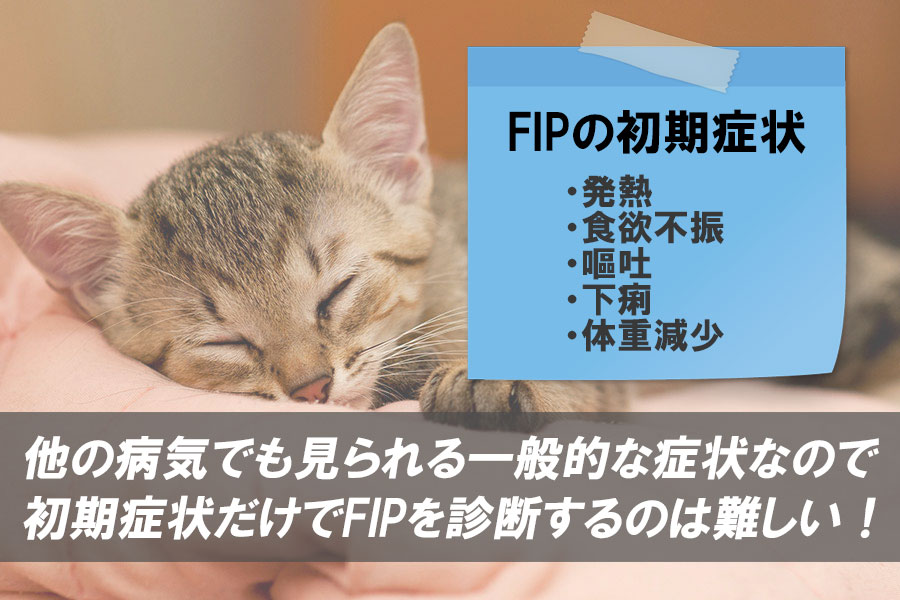

猫FIPを初期症状だけで診断することは難しい

猫のFIPは、初期症状として発熱や食欲不振、嘔吐や下痢、体重減少などが見られますが、どれもそれだけではFIPと診断できない、一般的な症状です。

抗生物質が効かない高熱が続くという特徴こそありますが、初期症状だけでFIPと診断することは難しいと言えます。

FIPのウェットタイプとドライタイプそれぞれの特徴な症状は、初期症状が現れてから数日~1週間程度で発現することが多いです。

初期症状に該当するものが見られる場合は、その後の愛猫の変化を注視することが重要。

FIPが疑われる症状が現れた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。

どんな猫がFIPを発症しやすい?

FIPはとくに1歳以下の若い猫で発症が多く見られます。免疫力がまだ発達していない3ヶ月~3歳までの若い猫、10歳以上の高齢猫でリスクが高くなります。

また、ストレスや他の感染症が引き金となってFIPを発症することもあります。

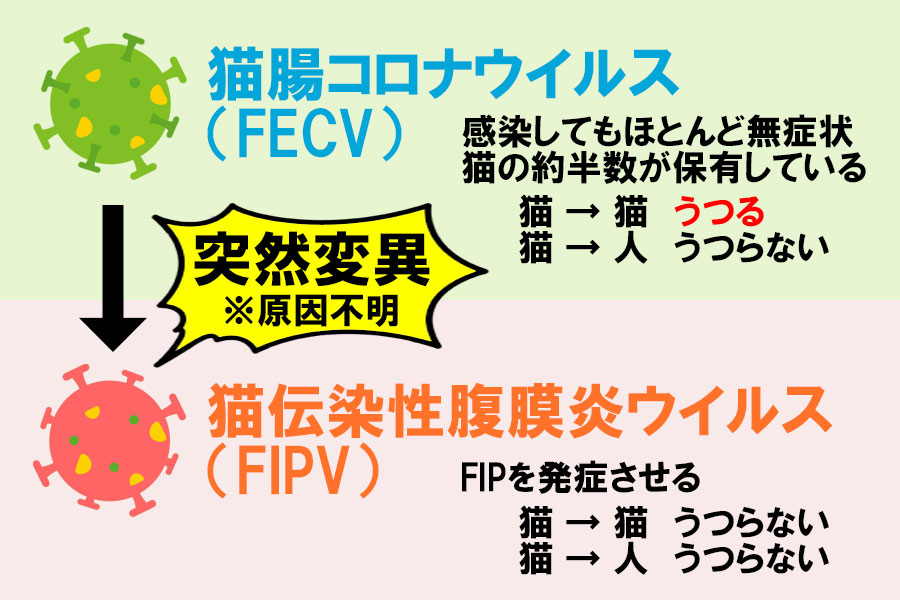

猫のFIPは、人や同居猫にうつる?

FIPは、猫の体内で猫腸コロナウイルス(FECV)が突然変異して、猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)になることが原因で発症します。

FIPの発症原因になる猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)自体は、猫から猫、猫から人にうつることはありません。

しかし、猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)の元となる猫腸コロナウイルス(FECV)は、猫から人にはうつらないものの、猫から猫にうつります。

| 猫腸コロナウイルス (FECV) |

猫伝染性腹膜炎ウイルス (FIPV) |

|

|---|---|---|

| 猫から猫 | うつる | うつらない |

| 猫から人 | うつらない | うつらない |

猫腸コロナウイルス(FECV)は病原性が低く、感染しても無症状の場合がほとんど。

47.7%の猫が猫腸コロナウイルス(FECV)に感染しているというデータがもあり、多くの猫が保有しているウイルスになります。

この猫腸コロナウイルス(FECV)が体内で突然変異する原因は解明されていないため、FECVの感染対策をすることがFIPの唯一の予防法と言えます。

猫腸コロナウイルス(FECV)の感染対策については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

参考

家庭猫における猫免疫不全ウイルス抗体,猫白血病ウイルス抗原および猫コロナウイルス抗体の陽性率(外部リンク)

猫FIPの診断・検査方法

猫のFIPはウェットタイプとドライタイプで症状が異なることに加えて、他の病気との判別が難しく確定的な診断ができないことも多いため、これらの検査を組み合わせて診断を行います。

■血液検査

貧血や白血球数の増加、血清タンパクの上昇、黄疸の有無を確認する。

■蛋白分画検査

血清総タンパク質濃度が上昇していないか、アルブミン値とグロブリン値の比が低下していないかを確認する。

■α1AG(α1酸性糖蛋白)

急性炎症によって、血中に増加する急性相血清タンパク質を調べる。

値が高いほど、FIPの可能性が強まる。

■コロナウイルス抗体価

コロナウイルス抗体価が高くないか確認する。

しかしFIPVだけではなく、病原性が低いFCoVに対する抗体も含まれるので、他の検査も実施して総合的に判断する。

■画像(レントゲン・超音波)検査

ウェットタイプのFIPで起こる、胸水や腹水の症状がないか確認する。

また、超音波検査はドライタイプで見られる肉芽腫性病変などの検出に優れている。

■コロナウイルス遺伝子検査

PCR検査を用いて、ウイルスを検出する。

ウェットタイプで胸水や腹水がある場合は、粘稠性のある薄黄色の液体を採取。

ドライタイプなど、確認できないケースでは血液を採取する。

非常に正確な検査方法だが、ドライタイプは診断が難しいので、試験的に薬を投与した反応で判断する場合もある。

参考

2022 AAFP/EveryCat Feline Infectious Peritonitis Diagnosis Guidelines [英語](外部リンク)

猫FIPの治療

FIPは、以前まで治療法や治療薬がなく、死亡率がほぼ100%の病気でした。

しかし、近年は有効な治療薬も出ており、「FIPは治る病気」になっています。

効果が高い「GS-441524」薬のムティアン、CFNのほか、2023年にFIPへの有用性が示されたモルヌピラビルも、ムティアンなどと同等の治療効果があるとの研究結果も出ています。

ムティアンやCFNなどは100万円以上の高額な治療費が求められますが、モルヌピラビルは費用を大きく抑えられることが最大のメリットです。

モルヌピラビルの国内正規品は10~30万円程度で、ムティアンなどの治療薬の1/10ほどの価格です。

さらに、当サイトでも取り扱っているジェネリック医薬品を使用すれば、3~5万円ほどの治療費に抑えられます。

詳しくは、最新のFIP治療薬の解説コラムや、モルヌピラビルの投与方法の解説コラムをご覧ください。

まとめ

猫のFIP(猫伝染性腹膜炎)は、主にウェットタイプとドライタイプに分けられます。

しかし、初期症状はどちらも特異的ではないため、判断することは困難です。

さらに、FIPは猫や人にうつることはありませんが、猫腸コロナウイルスは猫同士でうつる可能性があります。

とくに、多頭飼いしている家庭は感染リスクが高いため、対策してあげることが重要です。

FIPは新しい治療薬で治せるため、愛猫に異変が見られるときはすぐに動物病院を受診しましょう。

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。

このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。