愛犬の体調が気になる方や子犬を迎え入れた方には、ぜひ知っておいていただきたい「寄生虫」について解説します。

犬が寄生虫に感染すると、さまざまな体調不良や下痢などの症状が現れることがあります。

この記事では、犬に寄生する寄生虫の種類や特徴、感染時の症状、検査方法、さらに予防・駆除の方法まで詳しくご紹介します。

目次

犬に寄生する寄生虫の種類と特徴

犬の寄生虫は、寄生する箇所によって「外部寄生虫」と「内部寄生虫」の2つの種類に分けられます。

寄生する箇所が違うため、感染経路や症状も大きく異なります。

それぞれの寄生虫の代表的な分類・種類について詳しく見てみましょう。

外部寄生虫の種類と症状

外部寄生虫は、犬の皮膚や被毛に寄生し、皮膚のかゆみや炎症、脱毛などの症状を引き起こします。

接触感染によって広がることが多く、散歩中に市街地や草むらで寄生虫に接触することで感染するリスクがあります。

外部寄生虫は「ノミ」「ダニ」「シラミ」の3つに分類され、各種類が犬に異なる影響を及ぼします。

参考

犬にみられる外部寄生虫(外部リンク)

ノミ

ノミは、体長2mmほどのゴマ粒くらいの大きさの吸血寄生虫です。

犬に寄生するノミは、イヌノミよりもネコノミが大多数を占めるといわれています。

ノミに吸血されると激しいかゆみが生じ、犬が頻繁にかいたり噛んだりするために、皮膚炎や脱毛の原因になることがあります。

また、ノミアレルギー性皮膚炎を引き起こす場合もあり、症状が悪化すると二次感染を引き起こすリスクも伴います。

参考

犬・猫におけるノミ寄生:病態・診断・治療・予防(外部リンク)

ダニ

ダニは犬の体表に寄生し、皮膚に炎症やかゆみ、脱毛を引き起こす寄生虫です。

日本で見られる犬に寄生する主なダニは5種類で、それぞれ異なる症状を引き起こします。

マダニ

大型のダニで、肉眼でも確認可能。

草むらなどで接触感染し、皮膚炎を引き起こすほか、マダニを媒介して感染症を引き起こすこともある。

ミミヒゼンダニ

耳に寄生するダニで、強いかゆみと黒い耳垢が大量に出てくる外耳炎を引き起こす。

犬が頻繁に頭を振ったり、耳をかいたりする行動が見られる。

感染している犬との接触で感染する。

イヌセンコウヒゼンダニ

耳、ひじ、膝などに寄生し、強いかゆみ、脱毛などの症状を引き起こす。

感染している犬との接触で感染する。

イヌニキビダニ

顔(眼周囲、顔面、下あご、口唇)や四肢の狭い範囲で皮疹が出る。

発症メカニズムは不明。

ツメダニ

草むらや、感染している犬との接触で感染し、背中を中心に多量のフケが発生する。

参考

犬におけるミミヒゼンダニの寄生状況(外部リンク)

イヌの局所性ニキビダニ症:46症例における後向き研究(外部リンク)

シラミ

日本で犬に寄生するシラミは、主にイヌジラミとイヌハジラミの2種類です。

体長2mmほどで、皮膚やフケを食べて繁殖します。

感染している犬との接触で感染し、全身に強いかゆみとフケを発生させます。

内部寄生虫の種類と症状

犬の内部寄生虫は、小腸や大腸など体内のさまざまな部位に寄生し、主に下痢や嘔吐などの消化器症状を引き起こすことが多いです。

感染経路の多くは、汚染された食べ物や水を口にすることによる経口感染です。

内部寄生虫は、以下の3つの種類に分類できます。

それぞれの代表的な寄生虫を紹介します。

線虫

線虫は、細長いミミズのような形状をしている内部寄生虫です。

主な感染経路は、犬の便とともに排出された虫卵が成熟し、感染可能になった状態のものを口から摂取することです。

このような経口感染のほか、母犬の胎内で子犬に感染することもあります。

犬に寄生する主な線虫は、こちらの4種類です。

回虫(かいちゅう)

細長く、白いミミズのような形。

小腸に寄生し、下痢、嘔吐などの症状を引き起こす。

鉤虫(こうちゅう)

頭が「鉤(かぎ)」のような形。

小腸に寄生して、嘔吐、下痢、血便などの症状を引き起こす。

鞭虫(べんちゅう)

「鞭(むち)」のような形。

主に盲腸に寄生し、下痢、血便、腹痛などの症状を引き起こす。

糞線虫(ふんせんちゅう)

白い糸状の形。

小腸に寄生し、軟便や下痢などの症状を引き起こす。

これらの線虫類は、犬の腸内で増殖します。

下痢や体重減少を引き起こすことが多く、重症化すると貧血や栄養失調に至る場合もあります。

条虫

条虫は小腸に寄生する内部寄生虫で、サナダムシという名でも広く知られています。

犬に寄生する主な条虫は、こちらの3種類です。

瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)

ノミを飲み込むことで感染し、下痢、血便、痙攣などの症状を引き起こす。

瓜実条虫が肛門周囲に付着することがあり、乾燥するとゴマ粒のように見える。

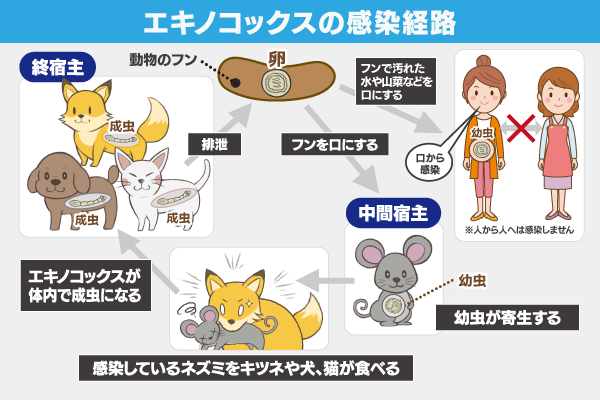

エキノコックス

野ネズミを食べると感染する。

犬はほとんど無症状だが、人間が感染すると命の危険もある。

マンソン裂頭条虫(まんそんれっとうじょうちゅう)

きしめんのような形で、大きいと1m以上にもなる。

カエルやヘビを食べると感染し、下痢や腸閉塞などを引き起こす。

エキノコックスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

原虫

原虫は、肉眼では確認できない顕微鏡レベルの微生物です。

犬の便とともに排出された虫卵が成熟し、感染可能になった状態のものを口から摂取することで感染します。

犬に寄生する主な原虫は、こちらの3種類です。

トリコモナス

大腸や盲腸に寄生し、下痢、粘液便、血便などの症状を引き起こすトリコモナス症を発症する。

ジアルジア

小腸に寄生し、下痢、粘液便、脂肪便などの症状を引き起こす。

コクシジウム

小腸に寄生し、下痢、嘔吐、発熱、血便などの症状を引き起こす。

こちらの記事で詳しく解説しています。

犬糸状虫(フィラリア)

犬に寄生する内部寄生虫としてもっとも知られているのが、フィラリアです。

フィラリアに感染した犬の血を吸った蚊が、血を吸うことで感染します。

他の内部寄生虫と大きく異なるのが心臓や肺動脈に寄生するという点で、咳、息切れ、呼吸困難、血尿などの症状を引き起こします。

犬の体内で成長し、成虫になると約30cmもの大きさになります。

この成虫が心臓に絡まることで死に至ることもあるので、犬の寄生虫の中でもとくに注意しなければならない寄生虫です。

犬のフィラリア症については、こちらの記事で詳しく説明しています。

犬の内部寄生虫の検査方法

犬が内部寄生虫に感染している場合、主に消化器官に寄生します。

そのため、内部寄生虫の検査は主に糞便検査を用いて行われます。

この検査では、便の中に含まれる寄生虫の卵や成虫を確認します。

糞便検査の種類

糞便検査には、2つの主要な方法があります。

1.直接法

便を顕微鏡で直接調べる方法です。

寄生虫の卵や成虫が便に含まれていれば、検出することができます。

2.浮游法

便に含まれる虫卵を浮かせることによって、より多くの寄生虫を検出する方法です。

浮かせた虫卵を顕微鏡で確認し、寄生虫の存在を確認します。

どちらの方法でも、1回の検査で必ずしも寄生虫が見つかるわけではないため、複数回の検査を受けることが推奨されます。

フィラリア検査

消化器官以外にも、フィラリア(犬糸状虫)という寄生虫が心臓や肺動脈に寄生することがあります。

フィラリアは糞便検査では見つけられません。

そのため、血液検査が必要です。

血液検査には、以下の方法が用いられます。

・抗原検査:検査キットを使用して、フィラリアの抗原を検出します。

・集虫法:顕微鏡でフィラリア幼虫を探して感染の有無を確認します。

参考

犬の寄生虫検査法(Ⅰ)(外部リンク)

検査の頻度と費用

検査の頻度

内部寄生虫の検査は、犬の年齢や生活環境によって頻度が異なります。

一般的な目安としては以下の通りです。

・生後6ヶ月までは、毎月の糞便検査が推奨されます。

これは、犬がまだ免疫力が弱く、寄生虫に感染しやすい時期だからです。

・6ヶ月以降は、年に1~2回の糞便検査を受けることが望ましいです。

特に外に出る機会の多い犬や他の犬と接触することが多い犬は、定期的な検査を受けると安心です。

検査費用

糞便検査の費用は、動物病院や検査内容によって異なりますが、一般的には500円~1,650円程度です。

動物病院によっては、検査内容や追加の診察費用が加算される場合もあります。

内部寄生虫の検査は、犬の健康管理において重要な役割を果たします。

定期的な検査を通じて、寄生虫の早期発見と適切な対処が可能になりますので、定期的な検査を心がけることが大切です

犬の寄生虫感染の予防と駆除方法

犬が寄生虫に感染すると、健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

予防や駆除方法は、外部寄生虫と内部寄生虫で異なり、それぞれに適した対策が必要です。

ここからは日常生活で行える予防策と、適切な駆除方法を解説します。

外部寄生虫の予防と駆除

外部寄生虫であるノミやダニは接触感染が主な感染経路であるため、散歩中に草むらや茂みへの侵入を避けることが効果的な予防策です。

ペットホテルやドッグランなど他の犬との接触が多い場所では感染リスクが高まるため、事前に駆除薬の使用や予防的なケアを行うことをおすすめします。

また、定期的に犬用の外部寄生虫駆除薬を使用することで、寄生虫の付着を防ぎ、感染リスクを大幅に低減できます。

外部寄生虫の駆除には、体に直接塗布するスポットタイプの外用薬や、飲み薬タイプ内服薬などがあります。

寄生が疑われる場合は早めに動物病院を受診し、適切な対処を行いましょう。

内部寄生虫の予防と駆除

内部寄生虫は、主に口から体内に侵入する経口感染が多いため、散歩中に愛犬が異物を口にしないよう注意を払い、しっかりリードを握ることが大切です。

犬が物を口に入れた場合は、すぐに口から出すようなしつけも予防に役立ちます。

また、フィラリア予防薬や駆虫薬を定期的に服用させることで、内部寄生虫感染のリスクを大幅に減らせます。

内部寄生虫の駆除には、体内で作用する飲み薬タイプの内用薬が使用されます。

これにより、寄生虫が引き起こす症状の改善や寄生虫そのものの駆除が期待できます。

駆除薬の選択や投与方法については、必ず動物病院での診断を受け、適切な治療計画を立てることが大切です。

犬の健康を守るために、定期的な駆除薬の使用や予防策の徹底を心がけ、感染リスクを最小限に抑えるようにしましょう。

犬の寄生虫は人間にうつる?

犬に寄生する寄生虫の中には、人間にも感染するものがあります。

寄生虫は感染経路や症状が異なり、場合によっては重篤な健康被害を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

外部寄生虫:ノミ、ダニ、シラミ

ノミ、ダニ、シラミは、犬と接触することで人間にも感染することがあります。

これらの外部寄生虫による主な症状は以下の通りです。

・ノミ:強いかゆみ、赤い発疹(ノミ刺症)。

体質によってはアレルギー反応を引き起こす場合もあります。

・ダニ:かゆみや炎症だけでなく、刺された部分が腫れることがあります。

特にマダニは、ライム病やSFTS(重症熱性血小板減少症候群)などの深刻な病気を媒介するため注意が必要です。

・シラミ:頭皮や体毛部分にかゆみやフケを引き起こしますが、衛生環境の改善で対応可能です。

内部寄生虫:エキノコックスや犬回虫

内部寄生虫は、さらに深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。

以下の2つは、特に注意が必要な寄生虫です。

・エキノコックス(包虫症)

犬の糞便を介して感染します。

エキノコックスの卵が体内に入ると肝臓や肺に寄生し、約10年の潜伏期間を経て、肝機能障害や腹痛、肺炎などの重篤な症状を引き起こします。

エキノコックス症は命に関わることもあるため、早期の診断が重要です。

・犬回虫

犬回虫は線虫の一種で、犬の糞便に触れることで卵が口から体内に入り感染します。

感染した場合、卵が孵化して幼虫が体内を移動し、以下のような症状を引き起こします。

内臓に侵入した場合:発熱、倦怠感、腹痛など(内臓幼虫移行症)。

眼に侵入した場合:視力低下や失明の原因となる網膜脈絡炎、網膜内腫瘤(眼幼虫移行症)。

犬回虫に感染した場合、治療が難しいため、予防が何よりも重要です。

感染を防ぐ方法

人間への感染リスクを減らすためには、以下の対策を徹底しましょう。

犬の健康管理を徹底する

定期的な駆虫薬の使用や動物病院での健康診断を受ける。

犬の糞便をすぐに片付ける。

人間側の衛生管理を心がける

犬に触れた後は必ず手を洗う。

特に子どもが犬と接する際は、手や口に触れないよう注意する。

寄生虫の検査を定期的に行う

内部寄生虫の検査は生後6ヶ月までは毎月。

6ヶ月以降は1年に1~2回受ける。

犬に寄生虫が感染している場合、飼い主さん自身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。

早期発見と予防のため、定期的なケアと衛生管理を徹底しましょう。

まとめ

犬の寄生虫には、外部寄生虫と内部寄生虫の2種類があり、寄生虫の種類によって感染経路も症状も異なります。

どんな種類の寄生虫がいるのかという知識があるだけで、感染リスクを減らす予防行動ができ、万が一愛犬が感染したときにも適切な対処ができるようになります。

ここで紹介した代表的な犬の寄生虫について、ぜひ覚えておきましょう。

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。

このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。