犬は子犬から飼い始めた方がいいのだろうか?

子供が犬を飼いたいと言っている…

飼い主が高齢でも犬は飼えるの?

犬を飼い始めるにあたって、犬の適切な年齢(週齢)と、飼い主さんになる方の年齢に問題はないか、気になるものです。

飼い主さんの間で「フィラリア症は予防するもの」「混合ワクチンは毎年打つ」、という認識が高まってきたこともあり、犬の平均寿命は伸びています。

犬の介護を十分にできるのか、飼い主さん自身の年齢とともに考えるのは大事です。

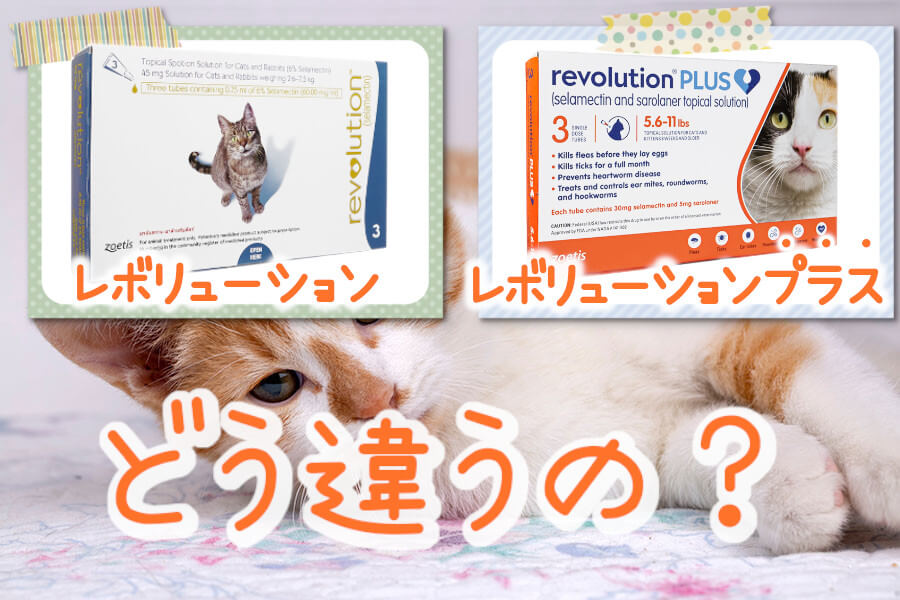

フィラリア予防薬も販売中!

ぽちたま薬局の通販ページへ

>>お得に買える!フィラリア予防薬の通販ページへ(ぽちたま薬局)

目次

犬はいつでも適齢期

犬は子犬から飼い始めるイメージがありますが、子犬、成犬、老犬それぞれに良い点があります。

結局は飼い主さんとの相性で決まります。

子犬の場合

こんな方に向いている

・子犬の可愛い時期を見たい

・犬と強い絆が欲しい

こんな方は向いていないかも?

・犬の食事や世話する方法についてまったく知らない

ペットショップやブリーダーから子犬を引き取れる犬の週齢は、必ず8週齢(生後56日)以降と法律で決まっています。

子犬は一般的に、生後6週齢で乳歯が生えそろい、離乳を開始します。

8週齢だとまだ離乳食を食べている時期なので、小さくて可愛い時期を見ることができます。

小さな頃から育てて、家族の一員として成長に関わっていくため、世話好きな方に向いているでしょう。

デメリットは、食事やお世話に手がかかることです。

食事は8週齢だとまだ1日3~4回に分けてあげなければなりませんし、排泄の回数も10回以上することがあります。

去勢や避妊をするなら、その費用も負担になります。

【参考】

改正動物愛護管理法の概要-環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

成犬の場合

こんな方に向いている

・犬を飼うのが初めて

・家を空けることが多い

こんな方は向いていないかも?

・子犬の時期を見たい

譲渡会や保護施設にいる犬は、成犬が多いです。

性格が落ち着いていて、トイレトレーニングもスムーズにいくことが多いので、犬を飼うのが初めて、という方も飼育しやすいでしょう。

何より、子犬よりも体調の変化がなく、体調不良に悩まされることが少ないです。

避妊や去勢手術済みの場合もあるので、初期にかかると想定される費用よりも安く済む可能性があります。

難しいのは、性格や癖が決まっているので、環境に慣れるまでに時間がかかるかもしれない、という点です。

しつけが難しい犬の場合は、初心者の方は迷わずにトレーナーや獣医師を頼りましょう。

老犬の場合

こんな方に向いている

・犬と穏やかに暮らしたい

・年齢が50代以上

こんな方は向いていないかも?

・犬と10年以上長く暮らしたい

犬は7歳頃からシニア期に入ります。

シニア期になると運動量が減り始めるので、子犬や成犬のように「アグレッシブすぎて大変!」「散歩の時間を長くしなければならない!」などと困ることはないでしょう。

7歳とはいっても、小・中型犬と大型犬では差があるといわれています。

| 犬の7歳は人間でいうと・・・ | |

|---|---|

| 小・中型犬 | 44歳 |

| 大型犬 | 54歳 |

10年も差があるので、飼育方法は犬の大きさによって個別に考えなければなりません。

大型犬は早く老化が進むので、散歩の度合いは考えてあげましょう。

犬の平均寿命は約14歳なので、老犬だと老化や病気で介護をする可能性も高まります。

大型の老犬の世話をできるのか、ご自身の生活環境や年齢、体力と相談する必要があります。

【参考】

【犬の寿命】獣医師が考える!犬の年齢の数え方と長生きの秘訣 – 本牧通り動物病院

飼い主さんの適齢期

ここまでは犬の年齢について見てきましたが、飼い主さんの年齢についてはどうでしょうか。

お子さんがいる家庭、60代の方について見ていきます。

保護犬を引き取ることを考えている方は、年齢制限があるので注意しなければなりません。

犬を飼っている人は50代が最も多い

ところで、一般社団法人ペットフード協会の調査では、50代の人が最も犬を飼っているという結果が出ています。

30代や40代から飼い始め、飼育しつづけている方もいると思いますが、50代は子育てがひと段落つく時期というのも要因ではないでしょうか。

また、2020年はコロナの影響で家にいる時間が長くなり、犬を飼い始める方が増加しています。

一方で、コロナ禍に犬を飼い始めた飼い主による飼育遺棄が問題になっています。

今犬を飼うことを考えている方は、年齢や費用も含めてしっかり考える必要があるでしょう。

【参考】

2020年(令和2年)全国犬猫飼育実態調査結果 - 一般社団法人ペットフード協会

注意点・60代

50代から犬の飼育を始める、という方が多いですが、60代の方は特に注意が必要です。

犬の平均寿命は2021年の調査によると14.65歳です。

ちょうど60歳の方が子犬を飼い始めるとなると、67歳のとき犬はシニアに突入し、70歳になると犬は介護が必要になるかもしれません。

飼い主さん自身が70代に入ると、犬の面倒をみる体力がなくなり手放すケースが後を絶たないため、多くの保護施設では譲渡条件に59歳までといった年齢制限を設けています。

60代の方は後見人や家族の協力を得るなど、対策を考える必要があるでしょう。

保護施設でミルクボランティア、散歩ボランティアなどをすることで、犬を飼わない選択肢を考える方も多いようです。

【参考】

2021年(令和3年)全国犬猫飼育実態調査結果 - 一般社団法人ペットフード協会

注意点・小さな子供

保護施設やペットショップでは、子供がいる家庭にも犬を飼う際に注意点を促しています。

特に1~2歳の子供はなんでも掴んで親の注意も聞いてくれないことがあるので、犬ともうまくいかないケースが多いです。

犬はすぐに大きくなる点にも注意しなければなりません。

最初は子犬でも、成犬になって力が強くなると、思わぬところで子供に怪我を負わせてしまうことも考えられます。

子供が小さく、手がかかるうちは子供と犬の世話の両立ができない可能性もあります。

子供が3~4歳くらいになると自分でできることが増え、注意を聞くこともできるようになります。

このくらいだと、子供と犬が一緒に楽しく遊べるようになるでしょう。

飼い主さんの年齢に合わせて犬を選びましょう

犬を迎える前には、必ず飼い主さんと犬の相性を確かめます。

年齢に合った選び方を考慮することで、飼い始めてから「こんなはずではなかった」という事態を防げます。

自分や家族に会った犬を選ぶことをはじめ、犬を飼う前、犬を飼ったらすべきことは別の記事でご覧いただけます。

おすすめの例として、犬種をあげていますが、あくまで特徴の参考にしてください。

保護施設にも純血種の犬はいますが、雑種の場合でもなるべく近い特徴をもつ犬を選ぶと良いです。

50代~60代の方に向いている犬の特徴

・小型犬

・成犬~老犬

・抜け毛が少ない犬

・吠えにくい犬

・穏やかでおとなしい

・しつけがしやすい

介護するときの体力を考えると、大型犬は向いていないかもしれません。

子犬の内だと運動量は少ないですが、大きくなるにつれて元気が増していき、力も強くなります。

3歳以上の成犬や、7歳以上の老犬だと運動量は穏やかになっていて、しつけもしやすい傾向にあります。

「シングルコート」の犬や、長毛の犬だと抜け毛が少ないため、家の掃除に追われることはないでしょう。

毛が短い犬は毛の長い犬よりも抜け毛が多い、という点にも気を付けなければなりません。

| シングルコート、ダブルコートとは | ダブルコートは硬い上の毛、柔らかい下の毛で構成されている被毛のことで、換毛期に下の毛が大量に抜けます。 シングルコートは被毛が一種類で、一年を通して徐々に生え変わります。 |

|---|---|

| 小型犬・長毛種・シングルコートの犬種(例) | ヨークシャー・テリア、マルチーズ、トイプードル |

小さなお子さんのいる家庭に向いている犬

しつけがしやすく性格が落ち着いている犬が良い、という点では、50代~60代の方におすすめの犬とほぼ同じです。

お子さんと一緒に長い時間を過ごさせたいのであれば、子犬もおすすめです。

ゴールデンレトリーバーのような、賢くしつけしやすい犬なら大型犬でも良いですが、初めて犬を飼う人であれば体の小さな犬の方が良いでしょう。

事故防止のために、小さなお子さんと犬が過ごすのは大人がいるときだけにしてください。

どんな年齢の犬でも健康管理は必須

子犬は体調が安定しない、老犬は腎臓病や認知症などの病気になる確率が高い、という特徴があるので、飼い主さんは体調の変化に敏感になります。

犬を初めて飼う方で、子犬や老犬を飼う場合は注意しましょう。

では成犬であればあまり気にしなくて良いのか、というとそうではありません。

肥満防止や毎日の散歩、病気の予防など、普段の健康管理は必須です。

毎月・毎年の健康診断やお薬の投与

どんな年齢の犬でも、毎年狂犬病予防や混合ワクチンの注射は行わなければなりません。

狂犬病予防接種は法律で定められているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

混合ワクチンについてはいくつか種類があるので、犬の体調や生活環境に合わせて選びましょう。

予防接種をすれば犬パルボウイルス感染症や、犬ジステンパーウイルス感染症などといった病気を防ぐことができ、結果的に医療費が抑えられ犬の寿命を伸ばせるでしょう。

犬は毎日散歩をしなければならないので、ノミやダニ、フィラリアをはじめとする寄生虫の予防・駆除も欠かせません。

ノミやダニ、寄生虫は、皮膚炎や下痢・嘔吐といった症状を引き起こします。

毎月お薬をあげれば簡単に駆除できるので、欠かさないようにしましょう。

フィラリア症の予防で犬の寿命が延びる

日本ではほんの少し前の1999年までは、犬糸状虫症(フィラリア症)の症例が多く、そのせいで犬が短命になっていました。

しかし、イベルメクチンをはじめとする寄生虫駆除薬を定期投与することにより、安全にフィラリア症を予防できるようになったのです。

その他病気を治療する技術が上がってきていること、ペットフードの改良、飼い主さん自身の知識向上など様々な側面はありますが、それによって犬の寿命も伸びてきています。

1980年には平均2.6歳だったのが、2009年には15.1歳にまで伸びた、という調査もあります。

【参考】

蚊媒介性感染症をめぐって

日獣会誌 - 家庭動物(犬猫)の高齢化対策

特に犬は、心臓病などの循環器疾患にかかる傾向にあります。

フィラリアは心臓の右心室や肺動脈に棲み、血管を傷つけるので心臓病も起こしやすくなってしまいます。

毎月のお薬投与で防げるのですから、予防に取り組みたいものです。

ノミやダニと一緒にフィラリア予防もできるお薬があり、ぽちたま薬局でも取り扱いがあります。

フィラリア予防薬も販売中!

ぽちたま薬局の通販ページへ

>>お得に買える!フィラリア予防薬の通販ページへ(ぽちたま薬局)

飼うときに意識したい犬と飼い主さんの年齢 まとめ

長い時間を一緒に過ごす犬と飼い主さんですから、常に年齢の心配はつきまといます。

年齢の相性もあるので、事前にどんなことがあるのか、想定しておくと準備もしやすいでしょう。

- 子犬は8週齢以降から飼育できる

- 7歳以上になるとシニア犬といわれる

- 60代以降の方には譲渡制限が設けられている場合もある

- 子供が3~4歳を超えてから犬を飼い始めると良い

- 犬の寿命を伸ばすためにも健康管理は必須

特に、犬の健康管理は大事です。

寿命が伸びても病気が多ければ犬が苦しみますし、医療費もそれだけかかります。

運動や食事の管理など、年齢に合わせて対応しましょう。

フィラリア予防薬も販売中!

ぽちたま薬局の通販ページへ

>>お得に買える!フィラリア予防薬の通販ページへ(ぽちたま薬局)

ペットのお薬通販『ぽちたま薬局』スタッフのブログです。

このブログではペットのご飯を中心にペットの健康について考えたいと思います。